I.

LES SOLIDES

IONIQUES :

1.1.

Le

cristal ionique :

Un solide

ionique est une espèce chimique constituée de cations

et d’anions

régulièrement disposés dans l’espace et formant une structure solide appelée

cristal.

La cohésion du cristal (solidité) est assurée par les interactions

électriques entre tous les ions . L’empilement des ions est tel que les

attractions électriques entre anions et cations soient maximales et les

répulsions entre ions de même charge minimales.

Les ions d’un solide ionique étant fixes, il est un isolant

électrique.

1.2.

Formule d’un solide ionique :

vidéo

Le cristal

ionique est électriquement neutre c’est-à-dire qu’il contient autant de charges

positives que de charges négatives. On

attribue au solide ionique une formule dite statistique qui traduit cette

neutralité électrique.

Exemple :

* Le cristal de chlorure de sodium (sel) est constitué d’ions

sodium Na+ et d’ions chlorure Cl-.

L’électroneutralité implique un ion Na+

pour un ion Cl- d’où la formule statistique : NaCl

* Le cristal de fluorure de calcium est constitué d’ions calcium

Ca2+ et d’ions fluorure F-.

L’électroneutralité implique un ion Ca2+

pour deux ions F- d’où la formule statistique : CaF2

II.

LE CARACTERE DIPOLAIRE DE CERTAINES

MOLECULES :

2.1.

La liaison covalente polarisée : vidéo

Les solides moléculaires (glucose), les liquides moléculaires

(eau, éthanol) et les gaz moléculaires (CO2, HCl)

sont constitués de molécules. Dans ces molécules, les atomes sont liés par des

liaisons covalentes. Dans de nombreux cas, le doublet d’électron n’est pas

localisé entre les deux atomes mais est plus fortement attiré par un atome que

par l’autre : on dit que cet atome est plus électronégatif que l’autre.

La liaison est alors appelée liaison covalente polarisée.

L’électronégativité varie avec la place d'un élément dans la

classification périodique.

·

Sur une ligne, de gauche à droite, l’électronégativité

augmente.

·

Sur une colonne, de bas en haut, l’électronégativité

augmente.

Le fluor (F) est

l’élément le plus électronégatif et le césium (Cs) est l’élément

le moins électronégatif.

2.2.

Le caractère dipolaire de

certaines molécules :

Un dipôle

électrique est un ensemble de deux charges électriques q, égales et de signes

contraires, placées à une distance fixe l’un de l’autre.

·

La molécule de chlorure d’hydrogène :

![]()

Il

apparaît donc deux pôles électriques différents et distincts aux extrémités de

la liaison H – Cl.

On dit que cette liaison est polarisée. Il en résulte que la

molécule HCl présente un caractère dipolaire.

·

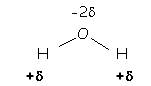

La molécule d’eau : expérience : filet d’eau

devant bâton d’ébonite électrisé.

Les

deux charges ![]() sont équivalentes à

une charge fictive

sont équivalentes à

une charge fictive ![]() située au barycentre des charges positives. L’eau constituée de molécules polaires est un

solvant polaire.

située au barycentre des charges positives. L’eau constituée de molécules polaires est un

solvant polaire.

·

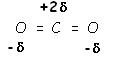

La molécule de dioxyde de carbone :

Ici, les

deux liaisons sont polarisées mais les deux barycentres sont confondus, la

molécule est apolaire.

2.3.

Molécule dipolaire : vidéo

Une molécule

est dipolaire :

·

si elle présente une liaison polarisée.

·

et si le barycentre de ses charges négatives n’est pas

confondu avec celui de ses charges positives.

III.

OBTENTION DE SOLUTIONS ELECTROLYTIQUES :

3.1.

Définition :

Une

solution électrolytique contient des ions dispersés, elle conduit le courant

électrique.

Ce type de

solution s’obtient par dissolution dans l’eau d’un électrolyte (soluté

moléculaire à caractère dipolaire ou solide ionique)

Vidéo :

dissolution et solvatation de composés ioniques

3.2.

Première étape : la dissociation :

·

Cas d’un

soluté ionique :

Le caractère dipolaire des molécules d’eau crée, entre autre,

des interactions électriques entre celles-ci et les ions du solide ionique. Ces

interactions affaiblissent celles assurant la cohésion du cristal, qui se rompt et les

ions se dispersent en solution.

Remarque : il existe des solides ioniques insolubles dans l’eau (MgO (s) ; AgCl (s)

…) dans lesquelles l’attraction entre cations et anions est trop forte pour que

les ions puissent se séparer dans l’eau.

·

Cas d’un

soluté moléculaire : expérience du jet d’eau

Le chlorure d’hydrogène gazeux est très soluble dans l‘eau.

Il se dissout d’abord dans la première goutte ce qui crée une baisse de

pression dans le ballon. L’eau du cristallisoir est alors aspirée et elle

jaillit dans le ballon. Au cours de la dissolution, les molécules d’eau

dipolaires interagissent avec les molécules également dipolaires de chlorure

d’hydrogène, ce qui affaiblit la liaison covalente entre H et Cl jusqu’à sa

rupture. Le doublet est emporté par le Cl plus électronégatif que l’hydrogène.

Les ions H+ et Cl- sont formés.

3.3.

Deuxième étape : la solvatation des ions

Comment expliquer que les anions et les cations ne se

réassocient pas en solution par interactions coulombiennes ?

Par suite d’une interaction électrique ion-solvant, des molécules

de solvants polaires entourent les ions en solution : c’est le phénomène

de solvatation des ions. Le nombre de molécules d’eau entourant un ion en

solution aqueuse dépend de la charge et de la taille de l’ion : ce nombre

est d’autant plus grand que l’ion est petit et que sa charge est élevée.

Si l’eau est le solvant on parle d’hydratation. On fait

suivre la formule chimique de l’ion hydraté de la notation (aq)

.

3.4.

Equation chimique de la mise en

solution :

Les

équations de dissolution s’écriront :

NaCl (s) ![]() Na+(aq) + Cl-(aq) ;

Na+(aq) + Cl-(aq) ;

H2SO4 (l) ![]() 2H+(aq) + SO42-(aq) ;

2H+(aq) + SO42-(aq) ;

HCl (g) ![]() H+(aq) + Cl-(aq)

H+(aq) + Cl-(aq)

L’ion H+ solvaté s’écrit

H+(aq) ou

H3O+ (ion oxonium).

L’acide chlorhydrique

peut être noté : H+(aq) + Cl-(aq)

ou H3O+ + Cl-(aq)

IV.

CONCENTRATIONS MOLAIRES :

4.1.

Concentration molaire en soluté

apporté :

(vidéo)

C’est la quantité de matière de soluté dissoute par litre de solution : C = n/Vsol

Avec C en mol.L-1 ; n en mol

et V en litre (L)

Exemple : si l’on introduit n = 1,50.10-1 mol de

NaCl(s) dans l’eau pour obtenir un volume V = 500 mL

de solution ionique, la concentration molaire de soluté apporté est :

C = 1,50.10-1/500.10-3

= 3,00.10-1 mol.L-1

4.2.

Concentration molaire des ions

présents en solution :vidéo

La concentration molaire d’une espèce X

présente en solution est égale au rapport de la quantité de matière n(X) de

cette espèce dans la solution par le volume V de la solution. On la note [X]

[X] = n(X)/V

Exemple : si l’on introduit n = 1,20 mol d’acide sulfurique

liquide pur dans l’eau pour obtenir un volume V = 250 mL de solution,

l’équation de dissolution s’écrit :

H2SO4(l) ![]() 2H+(aq)

+ SO42- (aq)

2H+(aq)

+ SO42- (aq)

La concentration d’acide sulfurique pur apporté est : C = n/V

soit C = 1,20/0,250 = 4,8 mol.L-1

[H+(aq)] =