Extraction et séparation d’espèce chimique

I) Espèce chimiques corps purs et mélanges

1.1 Définition d’une espèce chimique

Une espèce chimique est caractérisée par :

- sa formule chimique

- son aspect physique (couleur, forme liquide solide ou gazeuse), à la température et la pression ambiante

- des grandeurs physiques (solubilité température d’ébullition, de fusion, masse volumique)

exemple : à la température de 20°C et à la pression P = 1 bar (pression atmosphérique) le dioxygène est un gaz incolore. Sa formule chimique es O2 c'est-à-dire qu’il est constitué à partir de molécule contenant 2 atomes d’oxygène. Sa température de fusion est -219 °C sa température d’ébullition est -183°C sa masse volumique est de 1,4 g.L-1 ( à la température de 0°C et a la pression de 1 bar).

Une espèce chimique est soit naturelle soit artificielle (créée par l’homme).

1.2. Corps purs simples, corps purs composés, mélange

Un corps pur simple est composé d’un seul type d’espèce chimique

Exemple : le corps pur simple diazote est constitué de molécule gazeuse de diazote de formule N2 ne contenant que l’élément chimique azote de symbole N.

Le corps purs pur simple hélium n’est constitué que d’une seule espèce chimique le gaz hélium contenant des un seul élément chimique l’hélium de formule He.

Un corps pur composé est constitué d’une seule espèce chimique mais qui peut contenir plusieurs éléments chimiques..

Exemple : le corps pur oxyde d’aluminium est constitué de l’espèce chimique oxyde d’aluminium qui est composée de molécule d’aluminium de formule Al2O3. Cette espèce chimique contient les éléments chimiques aluminium Al et oxygène O.

Un mélange est un corps contenant plusieurs plusieurs espèces chimiques différentes.

Exemple : la bauxite est mélange contenant plusieurs espèce chimique : de l’oxyde d’aluminium (Al2O3) et de l’oxyde de fer (Fe2O3) . C »est un minerai dont on extrait l’aluminium.

3. éléments de sécurité

Animation : élements de sécurité

Certaines espèces chimiques présentent des dangers indiqués sur l’étiquette de leur flacon.

Etudier l’exemple 1’white spirit) de l’animation pour déterminer :

- les risques encourus au cours de la manipulation de ce produit, - les consignes de sécurité à mettre en place.

II) caractéristiques physiques d’une espèce chimique

1. solubilité

La solubilité d’un corps dans un solvant de volume V correspond à la masse maximale m de corps pouvant être dissoute dans le solvant. La solubilité est notée s. Son unité est le gramme par litre (g.L-1)

La solubilité dépend de la température de la pression

et du type de solvant.

Exemple : la

solubilité du sel dans l’eau à température t = 0 °C est S = 347 g.L-1

Cela signifie qu’on peut dissoudre au maximum 347 g de sel dans un litre d’eau. Si on essaie d’en dissoudre plus le surplus se retrouvera sous forme solide au fond du récipient.

2. masse volumique

La masse volumique p d’une espèce chimique est égale au rapport de sa masse m par le volume V qu’elle occupe :

p = m/V

Unité légale :

le kg/m3

exemple : la

masse volumique de l’eau est égale à p(eau) = 1000

kg/m3. Cela signifie qu’un volume d’un mètre cube d’eau correspond à

une masse m = 1000 kg.

3. densité

La densité d d’un corps solide ou liquide est égale au rapport de sa masse volumique p sur celle de l’eau :

d = p/p(eau)

Comme tout rapport de même unité, la densité n’a pas d’unité.

Exemple : la densité du plomb est d = 11,3.. Sa masse volumique p est :

d = p/p(eau)

p = d.p(eau) = 11,3x1000 = 11300 kg/m3

4. températures d ébullition Teb et de fusion Tf

La matière peut se trouver sous trois états :

liquide solide et gazeux.

La température de fusion d’un corps et la température ou le corps passe de l’état solide à l’état

liquide.

La température d’ébullition d’un corps est la température ou le corps passe de l’état liquide à l’état gazeux.

Ces 2 températures dépendent de la pression.

exemple : A une pression P = 1 bar l’éthanol à une température d’ébulition T(eb) = 79°C et de fusion de Tf = -117 °C.

de -273 °C à -117 °C l’éthanol se trouve sous forme solide

de -117 °C à 79°C l’éthanol se trouve sous forme liquide

Pour une température supérieure à 79 °C l’éthanol se trouve sous forme gazeuse.

III) extraction et séparation

1. aspect historique

Dès l’antiquité les hommes extraient des substances animales ou végétales :

des colorants

des médicaments

des parfums.

Historique des parfums utilisés par l’homme

2. Techniques d’extraction

Pour extraire des substances des composés utiles on utilise 4 techniques :

l’expression ou pressage qui est l’obtention de substances par pression (exemple presser le raisin pour obtenir un jus)

la macération mettre une substance dans un solvant froid pour en extraire un de ces composés. Exemple : faire macérer de l’écorce de quinquina dans de l’eau pour en extraire de la quinine qui est un antipaludique.

l’infusion : un solvant chaud est versée sur une plante pour en extraire un composé pendant une durée limitée. Exemple : infusion du thé !

la décoction ; la plante est

mélangée au solvant puis chauffée pendant plusieurs minutes pour en retirer les

substances actives. Exemple : décoction de queues de cerises pour soigner

certaines affections.

3. extraction par solvant solide/liquide

L’espèce chique est placée dans un solvant pour en extraire

un de ces composés. Ce composé doit être très soluble dans le solvant. Lorsque

l’espèce à extraire est présente dans un solide l’extraction est réalisée par macération, infusion ou décoction.

4. extraction liquide/liquide

4. extraction liquide/liquide

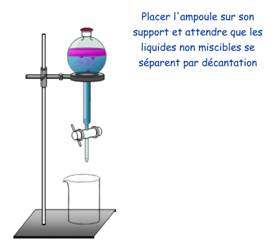

Généralement une première extraction est obtenue avec le solvant eau. La solution obtenue est appelée solution aqueuse.

Or le soluté dissous dans le solvant est organique (il provient d’espèces vivantes. Il est généralement plus soluble dans un solvant organique que dans l’eau. On mélange à la solution aqueuse, un solvant organique dans une ampoule à décanter. Le soluté passe préférentiellement dans le solvant organique.

On laisse décanter le mélange : la séparation s’effectue.

On récupère le solvant organique, et on élimine la solution aqueuse.

IV) chromatographie sur couche mince

1. principe

Une fois la substance extraite il faut l’analyser pour en déterminer sa composition. La chromatographie sur couche mince permet de séparer puis d’identifier les espèces chimiques d’un mélange.

1. on trace sur une plaque feuille de papier généralement un trait à 1 cm du bord appelé ligne de dépôt.

La plaque correspond à la phase stationnaire

2. On dépose sur le trait un e goutte de substance A à analyser et une ou plusieurs gouttes de substances connues notées B, C etc..

3. On plonge la phase stationnaire dans un solvant appelé éluant ou phase mobile.

4. Le solvant monte par capillarité en entrainant les gouttes de substances.

5. Lorsque le solvant arrive à 1 cm du bord supérieur de la phase stationnaire on la sort et on la fait sécher.

6. On analyse le chromatogramme obtenu pour déterminer la composition de la tache inconnue.

2. rapport frontal des taches

La distance h parcourue entre la ligne de dépôt et la tache est caractéristique de l’espèce chimique.

Le rapport entre la hauteur dont est montée la tache et la hauteur H dont est monté l’éluant est appelé le rapport frontal Rf de la tache :

Rf = h (hauteur de la tache)/H (hauteur de l’éluaqnt)

Lorsque la tache de substance inconnue A migre et qu’elle se décompose en 2 taches , c’est qu’elle contient 2 espèces chimiques.

Lorsque ces 2 espèces chimiques ont le même rapport frontal que les espèces chimiques B et C cela signifie que la substance A contient les espèces chimiques B et C.

3. Exemple

A laide du logiciel créé par Mr Wilm on a réalisé la chromatographie d’un colorant vert. On

obtient le chromatogramme suivant :

A laide du logiciel créé par Mr Wilm on a réalisé la chromatographie d’un colorant vert. On

obtient le chromatogramme suivant :

Le colorant vert est constitué de deux espèces chimiques puisqu’il contient deux taches.

Ces deux taches ont le même rapport frontal que les colorants E104 et E133.

Par conséquent

le colorant vert est un mélange de colorant E104 et E133.

H : hauteur dont est monté l’éluant